Aktuelles

Das Max von Pettenkofer-Institut trauert um

Prof. Dr. med. Oliver T. Keppler

Prof. Dr. med. Oliver T. Keppler (03.01.1968 – 27.01.2026)

Das Max von Pettenkofer-Institut trauert um Prof. Dr. med. Oliver T. Keppler, Vorstand des Lehrstuhls für Virologie der LMU, der am 27.01.2026 nach schwerer Krankheit verstorben ist.

Professor Keppler war seit 2015 Ordinarius für Virologie der LMU München am Max von Pettenkofer-Institut und ein weltweit anerkannter Experte für medizinische Virologie. Oliver Keppler wuchs in Freiburg im Breisgau auf, besuchte das Atlantic College in Wales und studierte Medizin in Freiburg und Heidelberg. Er entdeckte schon während seines Studiums sein Interesse für die Virologie und begann seine Forscherkarriere mit einer virologischen Doktorarbeit am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, die vom späteren Nobelpreisträger Harald zur Hausen und Michael Pawlita betreut wurde. Es folgten mehrere Forschungsstationen, darunter ein mehrjähriger Aufenthalt in den USA im Labor von Mark Goldsmith an der University of California at San Francisco. Es folgten wissenschaftliche und ärztliche Tätigkeiten am Institut für Virologie der Universität Heidelberg, wo er sich auch habilitierte und den Facharzttitel erwarb. 2012 wurde er auf den Lehrstuhl für Virologie der Universität Frankfurt berufen. 2015 wechselte er an die LMU, wo sein Institut vom Bundesgesundheitsministerium zum nationalen Referenzzentrum für Retroviren ernannt wurde, als sichtbares Zeichen seiner Expertise. Das Keppler-Labor erforscht zentrale Mechanismen der Virus-Wirt-Interaktion bei HIV und SARS-CoV-2 sowie die Entstehung von Chemotherapie-Resistenz bei Krebs. Schwerpunkte sind HIV-induzierte Immunzerstörung und Latenz, die Entwicklung neuer antiviraler Ansätze gegen SARS-CoV-2 sowie SAMHD1-abhängige Resistenzmechanismen an der Schnittstelle von Virologie und Onkologie.

Oliver Keppler wurde für seine Leistungen mit zahlreichen wissenschaftlichen Ehrungen ausgezeichnet, so erhielt er für seinen Einsatz während der SARS-CoV-2-Pandemie 2022 den Bayerischen Verdienstorden.

Oliver Keppler war mit Leib und Seele Arzt und Virologe. Er begeisterte sich ebenso für die Grundlagenforschung und die Weiterentwicklung molekularer Methoden, wie für die moderne Diagnostik, Prophylaxe und Therapie von Viruskrankheiten aller Art. Die medizinische Anwendung experimenteller Forschungsergebnisse war für ihn immer die zentrale Mission, die er engagiert verfolgte. Sein gesamtes Team in Forschung, Diagnostik und Lehre hat er stets unterstützt und jede einzelne Person wertschätzend gefördert. Seinen zahlreichen Studierenden, Mitarbeitern und Arbeitsgruppenleitern war er ein sachkundiger, kritischer, motivierender und vor allem menschlicher Tutor und Förderer.

Oliver war ein warmherziger Mensch mit einem breiten Interesse an Wissenschaft, Kultur, Politik und Sport.

Der wichtigste Anker war für ihn immer seine Frau Elisabeth und seine beiden Söhnen David und Levin sowie seine Freunde. Skifahren, Angeln und Wandern mit der Familie waren ein wertvoller Ausgleich. Nicht selten sind bei diesen Aktivitäten neue Ideen für die Forschung entstanden.

Seiner gesamten Familie und Freunden gilt unsere tiefe Anteilnahme. Das ganze Team des Max von Pettenkofer-Instituts mit seinen beiden Lehrstühlen für Virologie und für Medizinische Mikrobiologie trauert um einen besonderen Menschen und herausragenden Wissenschaftler. Wir werden ihn sehr vermissen.

Sebastian Suerbaum

Hanna-Mari Baldauf

Stephan Böhm

Maximilian Münchhoff

Bestätigt: Klinische Virologie der LMU erfüllt höchste Qualitätsansprüche

Die klinische Virologie am Max von Pettenkofer-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München erfüllt weiterhin höchste Qualitätsstandards. Am 10. Dezember 2025 wurde das Labor wiederholt erfolgreich nach der DIN EN ISO 15189 für Medizinische Laboratoriumsdiagnostik (Untersuchungsgebiet Virologie) mit Null Abweichungen begutachtet.

Im Rahmen einer umfassenden Begehung bestätigte ein unabhängiger Prüfer der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) ein Qualitätsmanagementsystem ohne Abweichungen von den Normanforderungen in fachlicher und systemischer Hinsicht. Dieses Ergebnis ist besonders bemerkenswert, da im Sommer 2025 ein vollständiger Standortwechsel der Diagnostik in einen eigens für diesen Zweck errichteten Neubau in Großhadern erfolgte. Der moderne Laborneubau in der Marchioninistraße integriert neueste technische und organisatorische Strukturen und schafft optimale Voraussetzungen für eine leistungsfähige, zukunftsorientierte, virologische Diagnostik.

Die erneute Akkreditierung ohne Abweichungen bestätigt den hohen Anspruch der klinischen Virologie an sich selbst sowie an die Qualität ihrer diagnostischen Leistungen – stets unter strenger Beachtung normativer und gesetzlicher Anforderungen auf international vergleichbarem Niveau.

Dass diese hohen Standards nun erneut bestätigt wurden, erfüllt das Team mit großem Stolz. Schließlich besteht die Akkreditierung der klinischen Virologie am Max von Pettenkofer-Institut bereits seit über 25 Jahren und steht damit für Kontinuität, Verlässlichkeit und exzellente Qualität in der medizinischen Diagnostik.

Weitere Informationen insbesondere zu unserer umfangreichen Spezial-Diagnostik, ärztlichen Beratung und Unterstützung bei der Abklärung unklarer Fälle sowie der Qualitätssicherung im Bereich der Diagnostik finden Sie hier:

https://www.mvp.uni-muenchen.de/diagnostik/klinische-virologie/

PD Dr. Hanna-Mari Baldauf in den Beirat der Gesellschaft für Virologie gewählt

PD Dr. Hanna-Mari Baldauf wurde von den Mitgliedern der Gesellschaft für Virologie mit den meisten Stimmen in den Beirat der Gesellschaft für Virologie für die Amtsperiode 2026–2029 gewählt. Der Beirat besteht aus zehn von den ordentlichen Mitgliedern gewählten Personen sowie den Vorsitzenden der Kommissionen. Mit Frau Prof. Dr. Ulrike Protzer von der Technischen Universität München ist der Standort München im Beirat somit stark vertreten. Der Beirat setzt sich zusammen mit dem Vorstand für die Förderung der virologischen Forschung, der Berufsausbildung und der öffentlichen Gesundheitspflege ein.

Pettenkofer-Preis 2025 verliehen

Frau Professor Dr. Teresa Thurston von der Sir William Dunn School of Pathology der Universität Oxford ist für ihre bahnbrechenden Arbeiten zum diesjährigen Thema der Preisausschreibung „Modulation des angeborenen Immunsystems durch Effektormoleküle pathogener Bakterien“ mit dem Pettenkofer-Preis 2025 ausgezeichnet worden.

Die Preisverleihung fand am 10.11.2025 in einer Feierstunde im Neuen Rathaus der Stadt München statt. Der renommierte Pettenkofer-Preis wird jährlich von der Pettenkofer-Stiftung verliehen, die vom Sozialreferat der Landeshauptstadt München verwaltet wird. Der Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung, Stadtdirektor Stefan Eckhardt, und Professor Sebastian Suerbaum als Mitglied des Kuratoriums, der auch die Laudatio hielt, sowie Frau Dr. Julia Riedlinger als Vertreterin des Sponsors Roche, würdigten die Preisträgerin. Frau Prof. Thurston stellte in einem Vortrag ihre ausgezeichneten Arbeiten vor. Teresa Thurston untersucht die engen Wechselwirkungen und das „Wettrüsten“ zwischen bakteriellen Krankheitserregern wie Salmonellen und dem menschlichem Wirt. Viele Krankheitserreger spritzen im Infektionsverlauf hochwirksame Eiweissmoleküle (sog. Effektoren) in die menschlichen Zellen ein. Frau Thurston konnte die Wirkungsweise mehrerer solcher Eiweissmoleküle aufklären und neue Wirkmechanismen identifizieren. So konnte sie zeigen, dass manche Effektoren die Spezifität für die Infektionsabwehr wichtiger Enzyme (Kinasen) verändern können, ein neuer Mechanismus, der als Kinase-Reprogrammierung bezeichnet wird.

Nach ihrem Vortrag erhielt Frau Professor Thurston die Preisurkunde. Die Preisverleihung und das Preisgeld in Höhe von 5000 EUR wurden vom Unternehmen Roche, mit seinem Life-Science-Kompetenzzentrum in Penzberg, gesponsert, um die wissenschaftliche Forschung und die berufliche Entwicklung von Talenten zu fördern.

Die Pettenkofer-Stiftung hat dieses Jahr auch erstmals einen Pettenkofer-Promotionspreis verliehen. Als erster Preisträger wurde Herr Dr. Arne Cordsmeier (Universität Erlangen) für seine in der Arbeitsgruppe von Frau Prof. Anja Lührmann erarbeitete Publikation zum diesjährigen Preisthema ausgewählt. Die Laudatio für den Promotionspreisträger hielt Frau Prof. Dr. Christine Josenhans vom Max von Pettenkofer-Institut.

Die Pettenkofer-Stiftung dient der Förderung der Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und praktischen Hygiene und medizinischen Mikrobiologie und Virologie. Pettenkofers Name und sein Lebenswerk stehen für die Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Max von Pettenkofer widmete sich insbesondere der Bekämpfung der Cholera Ende des 19. Jahrhunderts. Auf sein Betreiben hin wurde die Münchner Kanalisation gebaut, ein zentraler Schlachthof angelegt und die Münchner Trinkwasserversorgung aus dem Mangfalltal eingeführt.

Nationales Referenzzentrum für Helicobacter pylori für weitere drei Jahre am Max von Pettenkofer-Institut

Nationales Referenzzentrum für Helicobacter pylori für weitere drei Jahre am Max von Pettenkofer-Institut

Prof. Suerbaum erneut als Leiter berufen

Das Bundesministerium für Gesundheit hat Herrn Prof. Sebastian Suerbaum nach Abschluss der turnusmäßigen Begutachtung durch den Wissenschaftlichen Beirat Public Health Mikrobiologie des Robert Koch Instituts und externe Gutachter für die Berufungsperiode 2026-2028 erneut zum Leiter des Nationalen Referenzzentrums für Helicobacter pylori berufen. „Ich freue mich sehr, dass wir unsere erfolgreiche Arbeit als Nationales Referenzzentrum für Helicobacter pylori fortsetzen können. Angesichts der weltweit noch steigenden Zahl der durch H. pylori ausgelösten Magenkrebsfälle gibt es in Hinblick auf die Diagnostik der Infektion, die Therapieberatung und die Forschung noch sehr viel zu tun“, sagt Prof. Suerbaum. Das Nationale Referenzzentrum für Helicobacter pylori ist seit 2017 am Lehrstuhl für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene im Max von Pettenkofer-Institut der LMU München beheimatet.

Die zweite Ausgabe des Retroviren Bulletins 2025 ist erschienen!

In unserer aktuellen Ausgabe erwarten Sie informative Beiträge aus Diagnostik und Therapie, ein klinischer Fall, die Vorstellung des Diagnostik-Neubaus des Max von Pettenkofer-Instituts und Einblicke in eine Studie zu neuen Ansätzen für HIV-Heilungsstrategien.

Hier geht es zur neuen Ausgabe

Neue Publikation in microLife

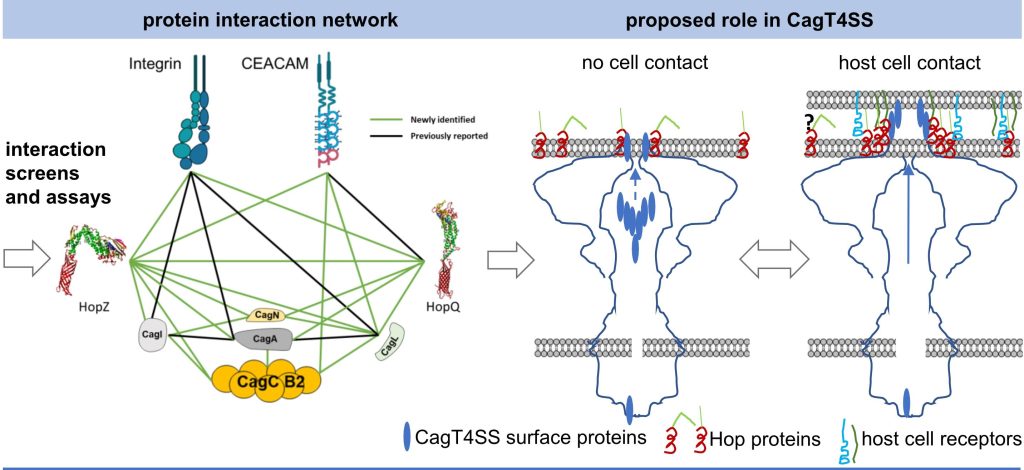

Ein Netzwerk von Proteininteraktionen zwischen dem H. pylori Cag Typ IV Sekretionssystem und Außenmembranproteinen

Wissenschaftler des Max von Pettenkofer-Instituts um LMU-Professorin Dr. Christine Josenhans haben in einer großangelegten Protein-Proteininteraktionsstudie neue Interaktionen des H. pylori Typ IV Sekretionssystems gefunden, die von größter Wichtigkeit für dessen Funktion sind. Erstautor Felix Metz, Doktorand im Promotionsprogramm „Infection Research on Human Pathogens@MvPI“ konnte zusammen mit Post-Doc Dr. Simon Bats und weiteren Mitarbeitern der AG Josenhans, in Kooperation mit Prof. Sebastian Suerbaum, Dr. Wolfgang Fischer (MvPI) sowie externen Kooperationspartnern aus der Proteinbiochemie des Genzentrums der LMU (Prof. Karl-Peter Hopfner) und Dr. Laurent Terradot, Gruppenleiter an der Unversité de Lyon zeigen, dass es deutlich mehr Interaktionen der bakteriellen Oberflächenproteine des Sekretionssystems mit Eiweißstoffen des Menschen an der Oberfläche der Zelle gibt als bisher angenommen. Ebenfalls konnten die Autoren zeigen, dass nicht nur die Sekretionsproteine selbst, sondern auch Außenmembranproteine der Bakterien direkt an multiplen funktionalen Interaktionsnetzwerken zwischen Sekretionssystem und Wirtszelle beteiligt sind. Die cag-Pathogenitätsinsel und das von ihr kodierte Sekretionssystem spielen eine große Rolle bei der Krebsentstehung und modulieren die Immunantwort des Menschen auf den chronischen Erreger H. pylori, so dass ein besseres Verständnis der Funktion dieses Sekretionssystems zu den wichtigsten Zielen der H. pylori-Forschung weltweit zählt.

Die Arbeit wurde in der renommierten europäischen Zeitschrift microLife publiziert und ist frei verfügbar unter dem Link:

https://academic.oup.com/microlife/article/doi/10.1093/femsml/uqaf027/8275745

Ausschreibung des Pettenkofer-Preises 2025

Die rechtsfähige Pettenkofer-Stiftung, die von der Stiftungsverwaltung der Landeshauptstadt München verwaltet wird, vergibt einen Forschungspreis über 5.000,– Euro für herausragende wissenschaftliche Arbeiten zum Thema

Modulation des angeborenen Immunsystems durch Effektormoleküle

pathogener Bakterien

Berücksichtigt werden können bis zu drei herausragende Arbeiten, die in den Jahren 2022-2025 publiziert worden sind.

Die Originalarbeiten sollen zu einem wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn beigetragen haben und/oder von besonderer klinischer Bedeutung sein.

Der Preis kann sowohl an eine Einzelperson als auch an eine Gruppe vergeben werden. Bei Einreichung einer einzelnen Arbeit ist eine Versicherung beizufügen, dass alle Co-Autoren der eingereichten Arbeit mit der Bewerbung einverstanden sind.

Über die Vergabe des Preises entscheidet ein unabhängiges, fachkundiges Preisgericht.

Die Arbeiten samt Lebenslauf, wissenschaftlichem Werdegang und Publikationsliste senden Sie bitte per E-Mail bis zum 10.09.2025 an das Max von Pettenkofer-Institut, Sekretariat Pettenkofer-Preis 2025, Pettenkoferstr. 9a, 80336 München (pettenkoferpreis@mvp.uni-muenchen.de).

Das Preisgeld wird von der Roche Diagnostics Deutschland GmbH zur Verfügung gestellt.

Hier geht es zur Ausschreibung als PDF.

Professor Sebastian Suerbaum re-elected chair of the RKI Scientific Advisory Board

Professor Sebastian Suerbaum erneut Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des RKI

Professor Sebastian Suerbaum erneut Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des RKI

Am 18. Juli wurde Herr Prof. Dr. Sebastian Suerbaum bei der konstituierenden Sitzung des für die Berufungsperiode 2025-2028 neu zusammengesetzten Wissenschaftlichen Beirats des RKI erneut zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt.

Der wissenschaftliche Beirat des Robert Koch-Instituts (RKI) besteht aus 16 externen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die die Arbeit des Instituts durch wissenschaftliche Beratung unterstützen. Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates werden vom Präsidenten des Robert Koch-Instituts in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Gesundheit für jeweils vier Jahre berufen.

Bakterielle Epigenetik beim Magenpathogen Helicobacter pylori: Neue Funktionen

Veröffentlichung im Journal „mBio“

Bakterielle Epigenetik und neue Funktionen, die durch DNA-Methylierung gesteuert werden, sind ein hochaktuelles Thema in der Infektionsforschung. Die Forschungsgruppe um Prof. Dr. Sebastian Suerbaum, mit den gemeinsamen Erstautoren Wilhelm Gottschall und Dr. Florent Ailloud, untersuchte in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Christine Josenhans die Funktion der konservierten Methyltransferase M.Hpy99XIX in Helicobacter pylori, die das Motiv ATTAAT erkennt und methyliert. Das Magenbakterium H. pylori ist einer der vielseitigsten Infektionserreger, der bakterielle Epigenetik und DNA-Methylierung für verschiedene Zwecke nutzt, doch die vielfältigen Funktionen sind noch weitgehend unverstanden. Nun fanden die Forscher heraus, dass die ATTAAT-Methylierung stark an der genomweiten Genregulation von Bakterien beteiligt ist. Insbesondere die Eisen-/Metallionen-Homöostase, die in der begrenzten Umgebung des menschlichen Magens extrem wichtig ist, wird durch die spezifische MTase aufrechterhalten und reguliert. Interessanterweise fand die Gruppe auch Hinweise darauf, dass zwei separat entwickelte Zweige von H. pylori, die von Menschen mit unterschiedlichen, omnivoren oder carnivoren Lebensweisen isoliert wurden, entweder die MTase-Funktion zur Regulierung der Ionenhomöostase unter eher eisenarmen Lebensbedingungen übernommen haben oder andere Wege ohne diese regulierende MTase entwickelt haben, um mit den Ernährungsbedingungen eines häufigen Metallionenüberschusses fertig zu werden.

Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der epigenetischen Regulation in der Bakterienphysiologie und stützen eine Rolle der Methylomvielfalt und -flexibilität für die ökologische Diversifizierung von H. pylori-Subtypen.

Der vollständige Artikel ist frei verfügbar unter: https://journals.asm.org/doi/10.1128/mbio.01209-25

Retroviren Bulletin 2025

Die erste Ausgabe des Retroviren Bulletins in 2025 ist online. Bitte finden Sie hier Beiträge aus der Diagnostik und Therapie, einen klinischen Fall und eine Nachlese zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Herrn Professor Lutz Gürtler vom Max von Pettenkofer-Institut.

Hier geht es zur ersten Ausgabe des Retroviren Bulletin 2025

In Memoriam Prof. Karl-Klaus Conzelmann (1955 – 2025)

Mit großer Trauer und tiefem Respekt nehmen wir Abschied von Karl-Klaus Conzelmann. Als geschätzter und langjähriger Professor für Experimentelle Virologie am Max von Pettenkofer-Institut und am Genzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) hat er nicht nur unser akademisches Leben bereichert, sondern auch viele Generationen von Studierenden inspiriert.

Von 1999 bis 2022 leitete Klaus Conzelmann eine wissenschaftlich hochaktive virologische Forschungsgruppe am Max von Pettenkofer-Institut und am Genzentrum der LMU. Sein großer Einsatz für Forschung und Lehre zeichnete sich durch eine außergewöhnliche Expertise, Leidenschaft und ein bemerkenswertes Engagement aus. Mit seiner freundlichen und zugleich anspruchsvollen Art verstand er es, komplexe Themen verständlich zu vermitteln. Seine zahlreichen Publikationen und seine begeisternde Lehre werden noch lange in Erinnerung bleiben.

Klaus Conzelmann leistete in den 1990er Jahren Pionierarbeit in der Etablierung eines neuen Forschungszweigs, der reversen Genetik für negativ-Strang RNA-Viren, darunter Tollwutviren, Masernviren und Influenzaviren. Auf dieser visionären molekularen Technologie basieren alle auch heute noch künstlich hergestellten RNA-Viren mit negativem Strang. Weiterhin trugen Einblicke seiner Arbeitsgruppe maßgeblich zum Verständnis der für die späte Phase der Vermehrung des Tollwutvirus notwendigen viralen Komponenten bei. Seine Ideen und Forschung trugen auch zur Klärung der Frage bei, wie zelluläre Faktoren der angeborenen Immunität wie RIG-I, die RNA eindringender Viren erkennen und vor allem von zellulären RNAs unterscheiden kann. Klaus Conzelmann strebte auch immer nach fächerübergreifenden Anwendungen seiner Forschungsarbeiten: Zum Beispiel entwickelten er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedene nicht-infektiöse Vektoren für Tollwutviren, bei denen das Hüll-Glykoprotein des Virus entfernt wurde, um die trans-synaptische Verfolgung neuronaler Schaltkreise zu ermöglichen. Durch den Einbau fluoreszierender Proteine erlaubten diese Vektoren erstmals eine Kartierung des „Konnektoms“ von Neuronen im Gehirn. Ein Durchbruch in der Neurobiologie!

Professor Karl-Klaus Conzelmann wird uns nicht nur als herausragender Wissenschaftler, Lehrer und Mentor fehlen, sondern auch als wertvoller Mensch, dessen Freundlichkeit, Weisheit und Humor viele von uns begleitet haben. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die das Privileg hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten.

In dankbarer Erinnerung und stillem Gedenken

Prof. Dr. med. Oliver T. Keppler

Lehrstuhlinhaber für Virologie an der LMU

PD Dr. Hanna-Mari Baldauf mit der Gertrude und Werner Henle Medaille der GfV ausgezeichnet

Frau PD Dr. Hanna-Mari Baldauf vom Max von Pettenkofer Institut wurde am 5.3.2025 im Rahmen der 34. Jahrestagung der Gesellschaft für Virologie (GfV) in Hamburg als erste Preisträgerin mit der Gertrude und Werner Henle Medaille für ihre multidimensionalen Leistungen in der Forschung und ihr ehrenamtliches Engagement als Mitbegründerin und erste Sprecherin der Jungen Virologen im deutschsprachigen Raum (https://g-f-v.org/jgfv/) ausgezeichnet.

Die Gesellschaft für Virologie (GfV) erläutert die Hintergründe und Bedeutung dieser neu eingeführten Auszeichnung: Gertrude und Werner Henle, in Deutschland geboren und in den 1930er Jahren vor der Verfolgung durch das NS-Regime in die USA emigriert, zählen zu den bedeutendsten Virologinnen und Virologen des 20. Jahrhunderts. Neben ihren herausragenden wissenschaftlichen Erfolgen engagierten sie sich intensiv für die Förderung junger Virologinnen und Virologen, insbesondere aus Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg öffneten sie ihr renommiertes Labor am Children’s Hospital of Philadelphia für deutsche Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler und leisteten so einen wesentlichen Beitrag zur internationalen Vernetzung und zum Wiederaufbau der deutschen Virologie. Dieses Engagement machte sie nicht nur zu wissenschaftlichen Vorbildern, sondern auch zu wichtigen Begründern neuer Strukturen in der Fachgemeinschaft. Mit der Gertrude und Werner Henle-Medaille der GfV möchte die Gesellschaft das Vermächtnis der Henles würdigen und Personen auszeichnen, die durch ihr außergewöhnliches Engagement die Weiterentwicklung des Faches Virologie gefördert haben. Diese Ehrung gilt insbesondere Personen, die sich sowohl wissenschaftlich als auch strukturell um die Virologie und die Gesellschaft für Virologie, insbesondere um die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, verdient gemacht haben.

jGfV lab rotation scholarship 2024 an Alexandra Koch

Alexandra Koch aus dem Labor von PD Dr. Hanna-Mari Baldauf am Max von Pettenkofer-Institut hat in einem kompetitiven Verfahren ein lab rotation scholarship der jungen GfV gewonnen, um so zusammen mit Dr. Joana Abrantes und Dr. Pedro Esteves Evolutionsstudien endogener Lentiviren am CIBIO Institut in Portugal durchführen zu können. Herzlichen Glückwunsch!

Pettenkofer-Preis 2024

Foto: Stadt München (Robert Haas)

Neues Rathaus München

Von links: Prof. Oliver T. Keppler, Prof. Chiara Romagnani, Dr. Timo Rückert, Dr. Gerd Maass, Prof. Sebastian Suerbaum, Paul Wiggermann

Foto: Stadt München (Robert Haas)

Neues Rathaus München

Von links: Stefan Eckhardt, Prof. Oliver T. Keppler, Prof. Chiara Romagnani, Dr. Timo Rückert, Prof. Otto Haller, Dr. Gerd Maass, Prof. Sebastian Suerbaum, Paul Wiggermann

Der Berliner Infektionsforscher Dr. Timo Rückert vom Institut für Medizinische Immunologie der Charité – Universitätsmedizin Berlin und vom Deutschen Rheuma Forschungszentrum ist für seine bahnbrechenden Arbeiten zum diesjährigen Thema der Virologie „Die Rolle des angeborenen Immunsystems bei der Abwehr von Virusinfektionen“ mit dem Pettenkofer-Preis 2024 ausgezeichnet worden.

Die Preisverleihung fand am 2.12.2024 in einer Feierstunde im Neuen Rathaus der Stadt München statt. Der unter Infektionsforscher*innen renommierte Pettenkofer-Preis wird jährlich von der Pettenkofer-Stiftung verliehen, die vom Sozialreferat der Landeshauptstadt München verwaltet wird. Das Kuratorium der Stiftung, Stadtdirektor Stefan Eckhardt und die Vorstände des Max von Pettenkofer Instituts Professor Oliver T. Keppler und Professor Sebastian Suerbaum sowie Dr. Gerd Maass, als Vertreter des Sponsors Roche, ehrten den Preisträger. Die Laudatio hielt der renommierte Virologe Professor Otto Haller vom Institut für Virologie am Universitätsklinikum Freiburg und Gastprofessor der Universität Zürich.

Die ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeit von Dr. Rückert und Kollegen im Labor von Professorin Chiara Romagnani sind das erste bekannte Beispiel für ein langanhaltendes, gegen Pathogene gerichtetes, Immungedächtnis im angeborenen Immunsystem, genauer gesagt in Natürlichen Killer Zellen, gegenüber dem Zytomegalievirus. Diese Erkenntnisse sind von grundlegender Bedeutung für das Verständnis von Immunreaktionen des Menschen – sowohl im Kontext von Infektionen und Impfungen als auch bei Autoimmunität.

Nach seinem Vortrag erhielt Dr. Rückert die Preisurkunde. Die Preisverleihung und das Preisgeld wurden vom Unternehmen Roche, mit seinem Life-Science-Kompetenzzentrum in Penzberg, gesponsert, um die wissenschaftliche Forschung und die berufliche Entwicklung von Talenten zu fördern.

Die Pettenkofer-Stiftung dient der Förderung der Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und praktischen Hygiene und medizinischen Mikrobiologie und Virologie. Pettenkofers Name und sein Lebenswerk stehen für die Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Max von Pettenkofer widmete sich insbesondere der Bekämpfung der Cholera-Seuche Ende des 19. Jahrhunderts. Auf sein Betreiben hin wurde die Münchner Kanalisation gebaut, ein zentraler Schlachthof angelegt und die Münchner Trinkwasserversorgung aus dem Mangfalltal eingeführt.

Weitere Informationen zur Stiftungsverwaltung der Landeshauptstadt unter

Professor Dr. Lutz Gürtler vom Max von Pettenkofer-Institut mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Professor Lutz Gürtler, Virologe und HIV Forscher, wurde durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Herrn Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume, in einer Feierstunde im Gärtnerplatztheater mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt. Professor Gürtler hat mit seiner Forschung entscheidend zur Früherkennung des HI-Virus beigetragen.

Ehrungen: Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst

Publikation in „Nature Communications“ der AG Dr. Tobias Geiger

Neue Erkenntnisse über ein Zytotoxin, das an den intrazellulären Lebensstil typhoidaler Salmonellen angepasst ist, wurden in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht.

Die Arbeitsgruppe von Herrn Dr. Tobias Geiger konnte Einblicke in die Sekretion und Wirkungsweise eines in infizierten Wirtszellen exprimierten Zytolysins gewinnen.

Typhoidale Salmonellen, wie das Serovar Paratyphus A, haben sich wirksam an einen intrazellulären Lebensstil angepasst. Nach der Infektion einer Wirtszelle bilden sie spezielle Kompartimente, sogenannte Salmonellen-enthaltende Vakuolen, in denen sich die Bakterien vermehren und für die Verbreitung im menschlichen Körper notwendige Proteine exprimieren. Die neueste Arbeit der Gruppe um Dr. Tobias Geiger konnte nun zeigen, dass in genau diesen Vakuolen ein Zell-lytisches Toxin, das sogenannte Zytolysin A, produziert wird. Durch einen ausgeklügelten Sekretionsmechanismus wird das Toxin aus der infizierten Wirtszelle ausgeschleust, ohne diese durch die lytische Aktivität des Toxins zu schädigen. Erst nach dem Verlassen der Toxin-produzierenden Wirtzelle, lysiert es gezielt Makrophagen und Erythrozyten in der näheren Umgebung.

Die Erkenntnisse dieser Arbeit tragen dazu bei, den Infektionsprozess von typhoidalen Salmonellen besser zu verstehen sowie deren Einsatz wichtiger Pathogenitätsfaktoren näher zu beleuchten. Ausführliche und weiterführende Informationen finden sich in der Originalarbeit unter https://www.nature.com/articles/s41467-024-52745-0.

Professur (W2) auf Zeit (6 Jahre/tenure track) für Virologie

Zur Ausschreibung bitte hier klicken:

https://job-portal.lmu.de/jobposting/6c5762199ca69e42cd85670db5d1e43fcb676edf0?ref=homepage

Neuartige Vpx-virusähnliche Partikel zur Verbesserung des Ansprechens auf eine Cytarabin-Behandlung bei akuter myeloischer Leukämie

Ramya Nair und Alejandro Salinas aus dem Labor von PD Dr. Hanna-Mari Baldauf am Max von Pettenkofer-Institut und Mitglieder des Doktorandenprogramms „Infection Research on Human Pathogens@MvPI“ haben gemeinsam, aufbauend auf früheren Studien, neue, einfachere virusähnliche Partikel (VLPs) entwickelt, die lentivirale Vpx-Proteine in Zellen der akuten myeloischen Leukämie (AML) transportieren – die Ergebnisse dieser Studie wurden jetzt in Clinical and Experimental Medicine veröffentlicht. Die Studie zeigt, dass die zweite Generation von VLPs SAMHD1 in AML-Zellen mit hohen SAMHD1-Konzentrationen effizient abbaut und dadurch die Ara-CTP-Konzentrationen und das Ansprechen auf die Ara-C-Behandlung erhöht.

Link zur Publikation:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10238-024-01425-w